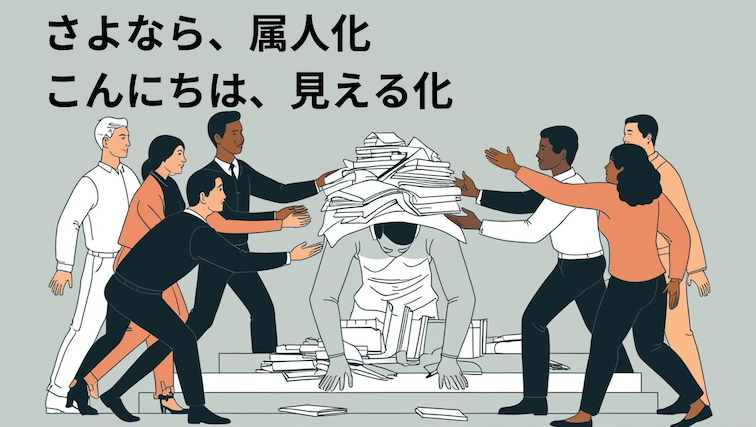

業務が特定の人に依存してしまい、その人がいないと仕事が進まない…。そんな「業務の属人化」に悩んでいませんか?

「○○さんがいないと動けない」「△△さんしか手順を知らない」といった状態は、急な休職や退職、新しいメンバーの加入時に大きなリスクになります。

実際に、業務の属人化が原因でプロジェクトが停滞したり、引き継ぎ作業に追われて本来の仕事に集中できなかったりする場面は少なくありません。短期的には「特定の人が頑張れば良い」と見えますが、長期的には離職率の増加や人材の入れ替えコストの増大といったデメリットが表面化します。

私はこれまで、多くの企業やチームで**「属人化を解消し、誰でも業務を進められる仕組み作り」**を支援してきました。実践的な手法を通じて、特定の人に頼らず、安定した業務運営を実現する組織を多数構築してきた実績があります。

この記事では、業務の見える化、マニュアル化、育成の余裕を業務に組み込む方法など、属人化を防ぐための具体的なステップを解説します。「なぜ属人化は起こるのか?」という原因から、「どうすれば解消できるのか?」という解決策まで、わかりやすくまとめています。

この記事を読むことで、担当者が入れ替わっても業務が止まらず、引き継ぎの負担も減り、組織全体の生産性を高める方法がわかります。誰でも業務を回せるチームを作り、機会損失を防ぎ、強い組織を築くための具体的なヒントが得られるでしょう。

属人化を解消して、どんな変化にも対応できる強い組織を作りたいと考えているなら、ぜひ最後まで読んでみてください!

目次

業務の属人化とは何か?

業務の属人化とは、特定の人にしかできない業務が発生している状態を指します。「○○さんにしかわからない」「△△さんがいないと進まない」といった状況が典型的な属人化です。例えば、経理業務で「経理の山田さんだけが会計ソフトを使える」となると、山田さんが休んだときに経理業務が完全にストップしてしまいます。

属人化が進むと、業務の停滞やミスの増加、特定の人に業務が集中することでの負担増加が生じます。組織全体の生産性が低下するだけでなく、特定の担当者が退職や異動する際に、引き継ぎがうまくいかず、大きなリスクを招くこともあります。

例えば、IT部門で「システムの設定は鈴木さんしか知らない」という状態だと、鈴木さんが不在のときにシステム障害が発生すると、迅速な対応が難しくなります。このような状況は、顧客対応が遅れるなど、外部にも影響を及ぼしかねません。

一方で、すべての業務を画一的に誰でもできるようにするのは現実的ではありません。重要なのは、業務の中で「属人化してはいけない業務」と「属人化を許容しても良い業務」を見極めることです。そのためには、業務内容や組織のフェーズ、業務の性質に応じて、適切に判断する必要があります。

なぜ業務の属人化は起こるのか?

業務の属人化が起こる背景には、いくつかの具体的な理由があります。属人化は自然に発生することもありますが、実は組織の運営方法やコミュニケーションの取り方が大きく影響しています。ここでは、属人化が進む主な要因を解説します。

1. 業務手順が見える化されていない

業務手順が特定の担当者の頭の中にしかない場合、他のメンバーが業務を引き継ぐことが難しくなります。特に、日々の業務が忙しいと「とりあえず今のやり方で進める」ことが優先され、手順の共有が後回しにされがちです。

例えば、経理業務で「毎月の締め処理は田中さんしか知らない」という場合、田中さんが休んだときに、他のメンバーはどうしていいかわかりません。業務が滞るだけでなく、ミスが発生するリスクも高まります。

2. マニュアルがあっても陳腐化する

マニュアルが存在していても、内容が古くなってしまうと役に立ちません。業務フローや使用するシステムが変わっても、マニュアルが更新されない場合、実際の業務とマニュアルにズレが生じます。

例えば、社内のシステムがアップデートされたのに、マニュアルが古い手順のままの場合、新しい担当者はマニュアルを見ても作業ができません。この状態では、実質的に「マニュアルがない」のと同じです。

マニュアル作成はできても、マニュアルの運用・アップデートは決められていないことが多いです。

更新のタイミングなどを決めておくだけで解決することなんですよね。

3. 特定のスキルや知識への依存

特定の人だけが持っているスキルやノウハウに業務が依存している場合、属人化が進みます。特に、専門性の高い業務や、経験が求められる業務では、この傾向が顕著です。

例えば、社内ネットワークの設定が「IT担当の佐藤さんしかできない」という状況では、佐藤さんが不在だとネットワークトラブルに対応できません。システム障害が起きたとき、他のメンバーはただ待つしかなくなります。

4. 人的リソースや時間の不足

人手が足りない組織では、業務の見える化や手順書の作成に手が回らないことがあります。「とりあえず目の前の仕事をこなす」ことが優先され、結果的に特定の人に業務が集中してしまいます。

特に、スタートアップや少人数のチームでは、限られたリソースで最大の成果を出す必要があり、スピードを重視するあまり、属人化が進んでしまうことがあります。

5. 業務の囲い込み

一部のメンバーが意図的に業務を独占するケースもあります。「自分だけが知っている状態」にすることで、組織内でのポジションを強化しようとする心理が働くことがあります。この場合、業務を共有する文化が醸成されず、属人化が慢性化します。

例えば、特定の取引先との関係を「自分だけが持っている」状態にすることで、異動や評価の際に自分を有利にしようとするケースがあります。このような状況では、組織全体のパフォーマンスが上がりません。

このケースが一番最悪ですね。他の人、チームとしての生産性も下がります。必ずナレッジ共有の場を設ける仕組みを早急に作る必要があります。

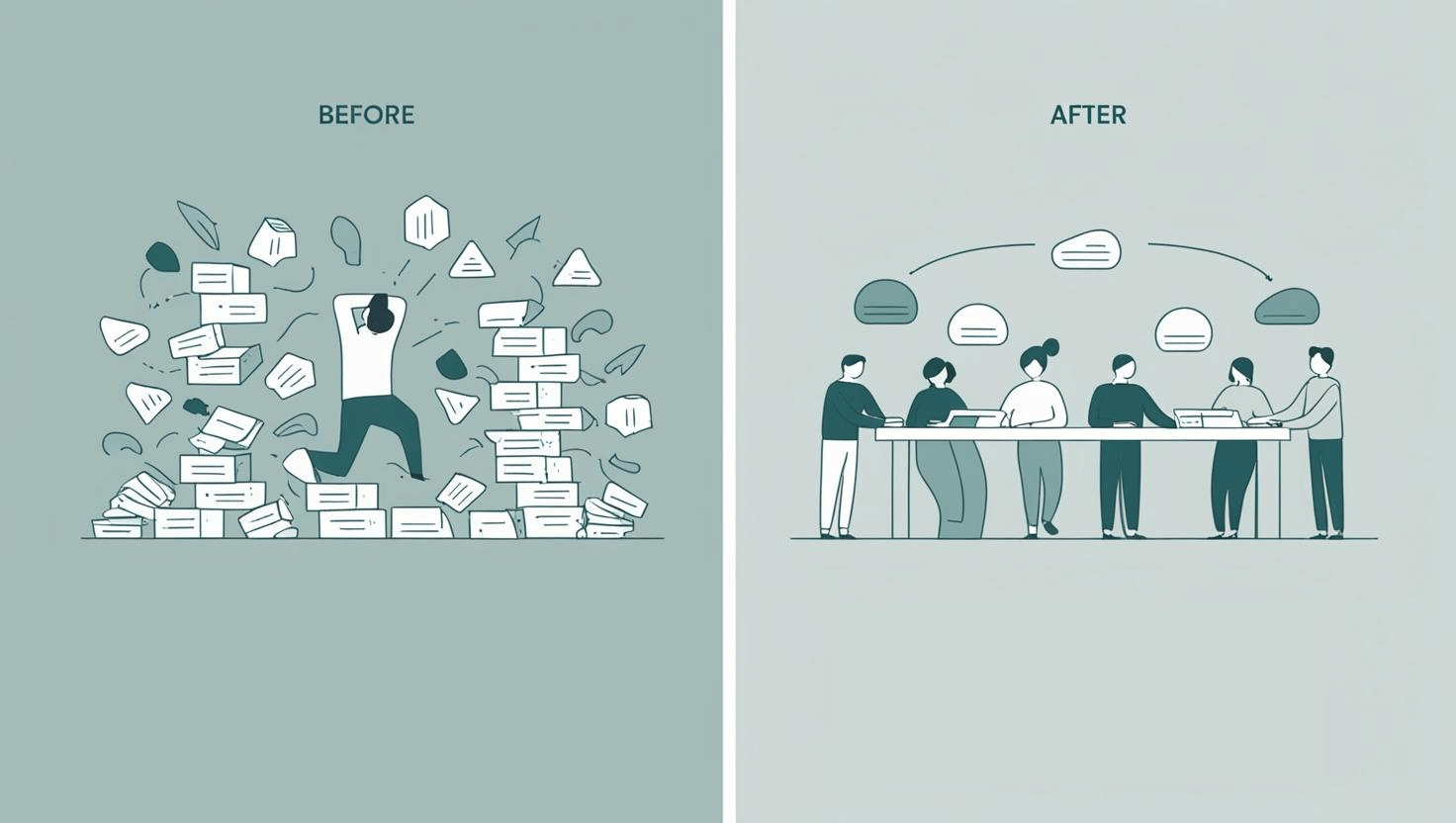

理想的な「脱属人化」の状態とは?

理想的な「脱属人化」の状態とは、特定の人に依存せず、誰でも業務を進められることです。この状態を実現することで、担当者が不在でも業務が滞ることがなくなり、組織全体のパフォーマンスが安定します。

誰でも同じレベルで業務を遂行できる状態

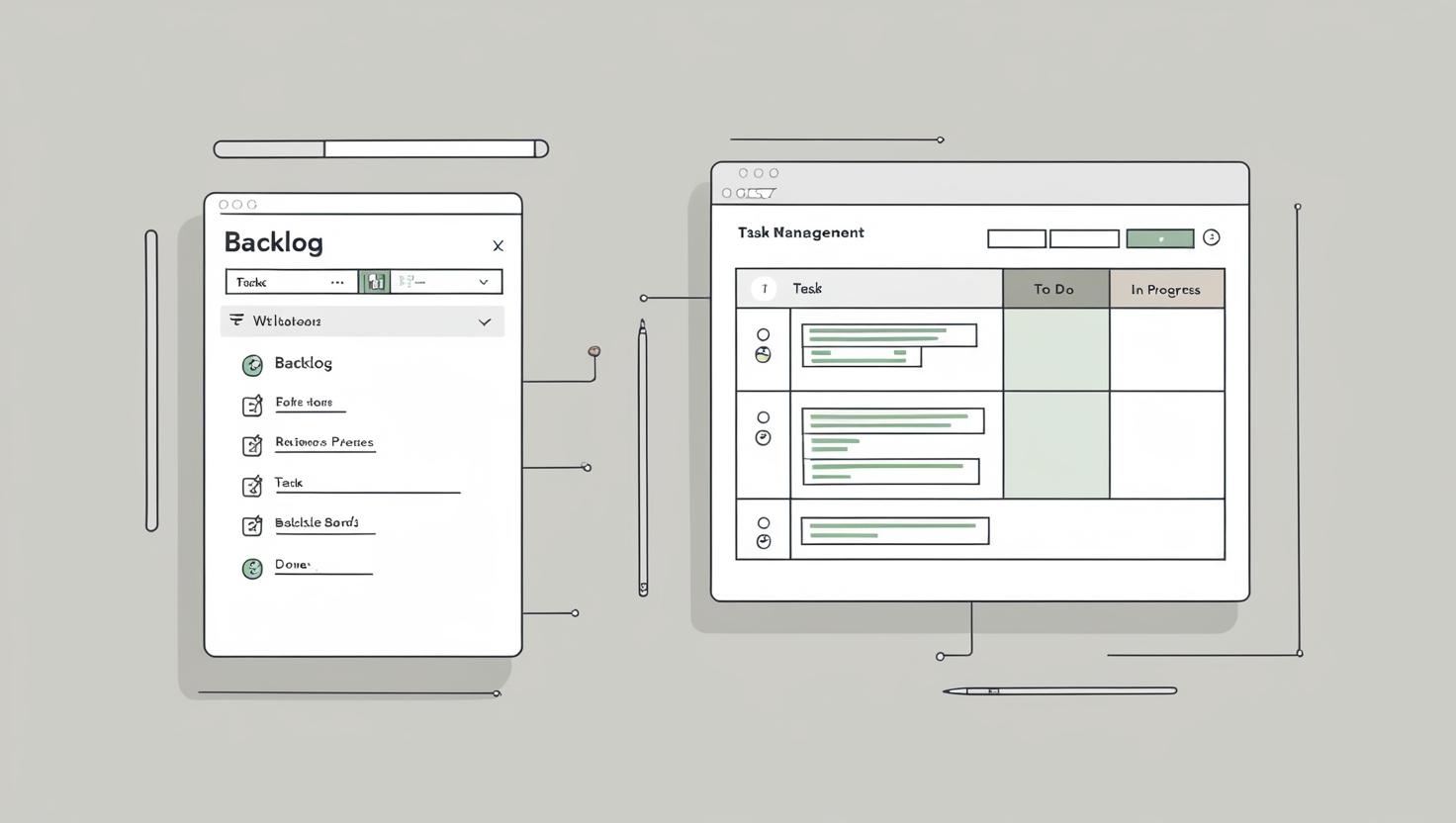

理想的な状態では、業務手順や必要な情報が共有されているため、特定の人がいなくても問題なく業務を進められます。例えば、営業部門の案件管理をBacklogなどのタスク管理ツールにまとめておくと、誰でも進捗状況を確認し、必要なタスクを引き継げます。

業務の進め方がマニュアル化されているだけでなく、ナレッジベース(知識共有の仕組み)も整備されていると、新しくメンバーが加わってもスムーズにキャッチアップできます。この仕組みがあることで、属人化を防ぎながら成果を安定して出せる状態が保てます。

業務が「個人」ではなく「チーム」に紐づいている状態

「脱属人化」が進んでいる組織では、業務が特定の個人に紐づいていません。例えば、特定の顧客対応を「営業の田中さんだけが担当する」のではなく、チーム全体で顧客情報を共有し、誰でもサポートに入れる状態を作ります。

タスク管理ツールを使い、案件の進捗や対応履歴を可視化することで、他のメンバーが途中からでも業務を引き継げる仕組みを構築できます。このように、業務を「個人の知識」から「チームの知識」に変えることで、組織としての柔軟性が高まります。

情報共有と見える化が進んでいる状態

理想の「脱属人化」では、情報が見える化され、いつでも誰でもアクセスできる状態が求められます。業務の進捗や課題をタスク管理ツールで管理し、タスクのステータスや優先度が全員に共有されている状態が理想です。

また、情報共有の手段も整備されていることが重要です。例えば、チャットツール(Slackなど)とBacklogを連携させることで、タスクに変更があった場合に全員に通知が届くようにすると、見落としを防げます。

ここでは、SlackやBacklogなどデジタルツールを紹介してますが、ホワイトボードや付箋など関係者がオフラインで目に見えるツールを使っても全然問題ありません。

業務が止まらず、機会損失を防げる状態

この仕組みを実現する最大のメリットは、業務が止まらないことです。担当者の異動や退職、新しいメンバーの加入といった「人の入れ替わり」があっても、業務がスムーズに進みます。引き継ぎという「不毛な業務」を最小限に抑えることで、チームは本来の業務に集中できます。

例えば、急な退職があっても、タスク管理ツールに過去の対応履歴や手順が残っていれば、新しい担当者がすぐに業務を引き継げます。この「機会損失を極力低く抑え、成果を安定して出せる」状態こそ、強い組織の特徴です。

わたしは「スクラム」というアジャイル開発手法によって、日々お互いのやっていることをチームで共有していたので、お互い離脱があったときに「引き継ぎなし」でチームが機能できたことを経験しています。日々、お互いの業務の情報共有を行っていると、「引き継ぎに◯ヶ月」など入れ替えに不毛なリードタイムがほぼゼロなのがめちゃくちゃ快適でした。

属人化を防ぐための実践的な方法

業務の属人化を防ぐためには、日々の業務の進め方や組織全体の仕組みを見直すことが必要です。属人化は自然に解消されるものではありません。具体的な取り組みを通じて、組織全体で「誰でも業務を回せる」環境を構築しましょう。

1. 業務の見える化を進める

まずは、すべての業務をリスト化して「見える化」することが大切です。BacklogやTrelloのようなタスク管理ツールを活用し、業務の進捗や担当者をチーム全体で把握できる状態を作ります。

1人で抱えない、隠さない。これ業務じゃないんだけどなと思うことでも洗い出すことです。

例えば、営業部門では「商談進捗ボード」を作り、商談のステータスや次のアクションを誰でも確認できるようにします。これにより、特定の営業担当者が不在でも、他のメンバーがすぐにサポートに入れるようになります。

2. 業務手順書やマニュアルの作成

業務手順を標準化することで、誰でも業務を進められるようにします。ただし、マニュアルは一度作ったら終わりではありません。業務フローの変更やツールのアップデートに合わせて、マニュアルも常に最新の状態に保つ必要があります。

マニュアル化のポイント:目的と期待する効果を明示すること

マニュアルを作成する際には、ただ手順を記載するだけではなく、「なぜこの業務を行うのか」「どんな成果を期待するのか」を冒頭に示しておくことが重要です。例えば、定期報告書のマニュアルであれば、「この報告書は○○の判断材料とするために必要であり、報告を通して△△の改善を目指す」といった具体的な目的を記載します。

このように目的を明確にしておくと、メンバーが「何のためにやっているのか」を理解した上で業務に取り組むことができます。また、定期的に「この業務は今も必要か?」「期待する状態変化は達成されているか?」といった観点で見直しを行うことも必要です。例えば、報告書が「ただ情報共有するだけ」の場になっている場合、それは時間とコストの無駄であり、削減や改善の余地があります。

3. マニュアル化する業務としない業務の見極め

すべての業務をマニュアル化するのは非効率です。そこで、マニュアル化するべき業務と、そうでない業務を明確に分けます。

マニュアル化すべき業務

- 繰り返し行われる業務(例:定期的な報告書作成、経費精算の手順)

- ルールや手順が安定している業務(例:システム設定の操作手順)

- 新人や他部署でも対応可能にする必要がある業務(例:基本的な問い合わせ対応やFAQ)

定期的な見直しが重要

繰り返しになりますが、とても重要なことなので、もう一度いいます。

マニュアル化された業務であっても、定期的に「そもそもこの業務は必要か?」と見直すことが大切です。例えば、毎週の会議用資料の作成が「ただの習慣」になっていないかを確認し、不要であれば思い切って廃止することも選択肢です。

マニュアル化しない方が良い業務

- 一度きりの業務(例:特定プロジェクトの特殊対応)

- 変化が激しい業務(例:流動的なプロジェクトの意思決定)

- 高度な判断や対応が必要な業務(例:クレーム対応や特別な交渉業務)

4. ツールを活用して自動化を進める

自動化できる業務は、積極的にツールを活用しましょう。例えば、Backlogの自動通知機能を使えば、タスクのステータス変更時にチーム全体に通知を送れます。これにより、担当者が逐一報告しなくても、全員が最新の情報を得られます。

また、単純作業やデータ入力などは、Excelのマクロ機能やZapierなどのツールを使って自動化できます。例えば、定型的なメール返信や報告書の自動作成など、時間のかかる業務をシステムに任せることで、人間はより価値の高い業務に集中できます。

わたしは、Google Apps Scriptを、チャットGPTに「◯◯な要件をスプレッドシートの◯◯で自動で更新するようにして」など依頼してます。プログラミングができない人でも、ノーコードで自動化できるサービスがあります。おかげで、人間の作業、作業のレビュー、検証もすべて生成AIやノーコードツールがやってくれます。

5. 人がやるべき業務とやらなくても良い業務を分ける

属人化を防ぐためには、業務の中で「人がやるべき仕事」と「自動化や代行が可能な仕事」をしっかり見極めることが重要です。

人がやるべき業務の基準

- 高度な判断や創造力が求められる業務(例:戦略立案、顧客対応)

- 感情や人間関係が関わる業務(例:面談やチームビルディング)

人がやらなくても良い業務の基準

- 繰り返し作業が多い業務(例:データ入力、テンプレート対応のメール送信)

- ルールに従えば結果が同じになる業務(例:経費計算、在庫管理)

- 自動化やアウトソーシングが可能な業務(例:請求書発行、スケジュール調整)

生成AIの登場による「人がやるべき業務」の再評価が必要

特に注目すべきは、生成AIの進化によって、「人がやるべきと思われていた業務」も変化している点です。2022年には人がやるべきとされていた業務が、2025年現在では生成AIによってどんどんできるようになっています。

例えば、文章作成、メール返信、画像生成、簡易なプログラミングなどだけではなく、市場調査や必要なインプットからプレゼン資料のたたき台作成など以前は専門的なスキルが必要だった領域でも、今では生成AIがかなりの精度で対応可能です。組織は常に「この業務は本当に人がやる必要があるのか?」と見直し、生成AIや他のツールに任せる選択肢を検討すべきです。

生成AIは使って得しかありません。金銭的コストやそもそもよく分からないという理由以外で導入していないのは、上記でも伝えた「業務の囲い込み」によって、自分のいまの業務を奪われたくないという人が多いとしか思えません。

実践的なトレーニング方法

業務の属人化を解消するためには、具体的なトレーニング方法を取り入れることが有効です。特定の人だけが業務を知っている状態を防ぎ、チーム全体で業務をシェアできるようにするためのトレーニング方法を紹介します。

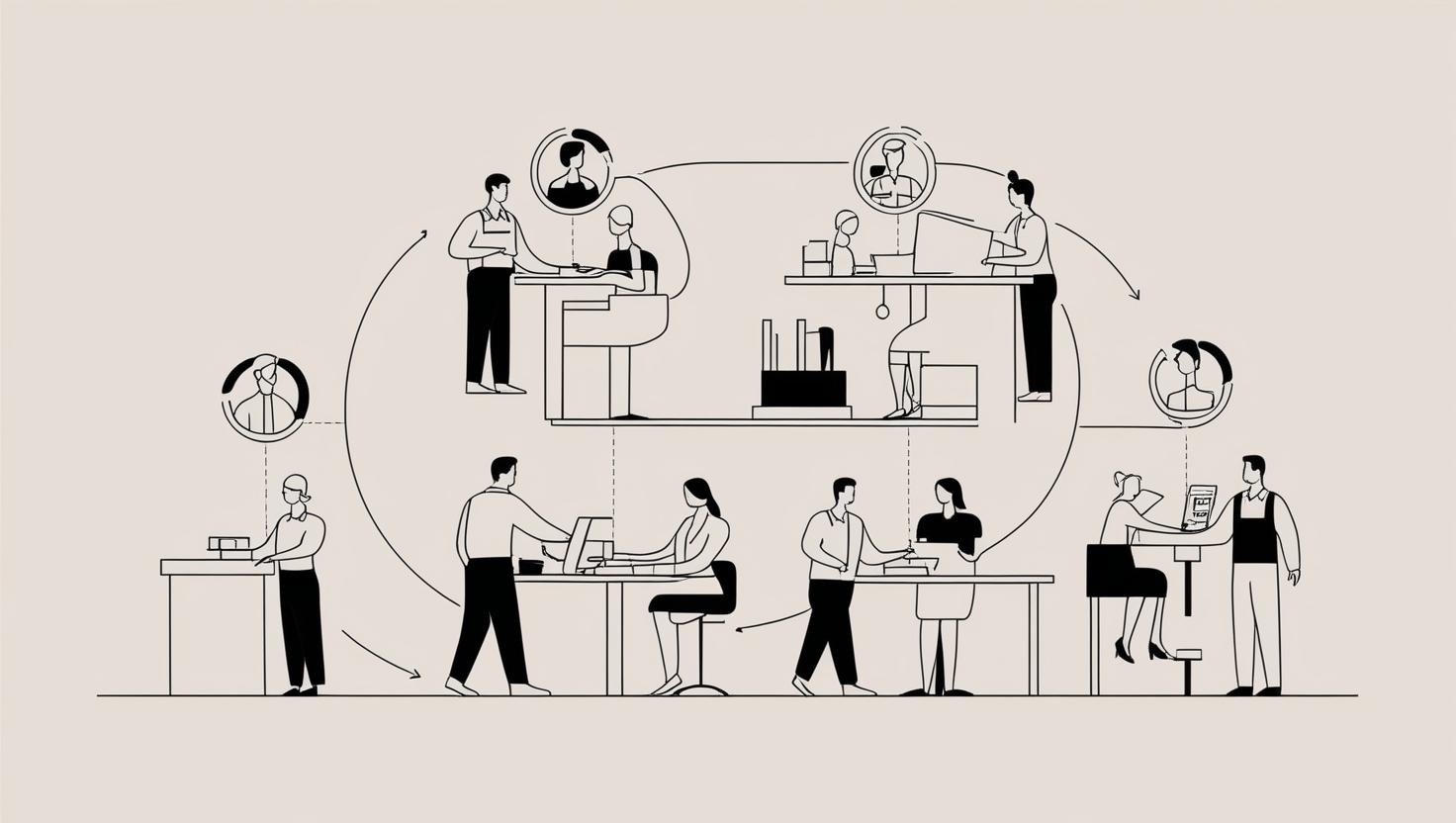

1. クロストレーニング(業務ローテーション)

クロストレーニングとは、チーム内でメンバーがお互いの業務を学び合う方法です。特定の業務に依存しない組織を作るために、実践的なトレーニング手法として効果的です。

例えば、経理担当者が営業サポート業務を経験したり、営業がバックオフィス業務を体験することで、各メンバーが多様な業務に対応できる力を身につけます。これにより、急な欠員や業務量の変動があっても、他のメンバーがサポートに入れる柔軟な体制が整います。

実施方法のポイント:

- 定期的に業務を交換する機会を設ける(例:月に1回、業務をシフトする)

- OJT(On-the-Job Training)を通じて、実際の業務を実践しながら学ぶ

- トレーニングの結果をBacklogのWikiなどに記録し、ナレッジを蓄積する

2. ロールプレイング(業務シナリオの練習)

ロールプレイングでは、実際の業務シナリオを設定して、メンバー同士で練習を行います。特に、顧客対応やトラブルシューティングといった、経験が求められる業務に有効です。

例えば、カスタマーサポート部門では、想定されるお客様からの問い合わせ内容をシナリオ化し、実際に対応する練習をします。こうすることで、特定の担当者だけでなく、誰でも一定のレベルで対応ができるようになります。

実施方法のポイント:

- 具体的なシナリオを作成する(例:クレーム対応、商談シミュレーション)

- 役割を変えて複数回実施することで、全員が異なる視点を持てるようにする

- 練習後にフィードバックを行い、改善点を共有する

3. 業務マニュアルを使ったシミュレーション

業務マニュアルをただ読むだけではなく、実際に手順に従って業務を進めるシミュレーションを行います。例えば、Backlogのタスク管理機能を使って、実際にタスクを作成・完了する一連の流れを体験します。

マニュアルには、手順だけでなく「この業務の目的」や「期待する効果」も記載しておくことで、メンバーが作業をただこなすだけでなく、業務の背景や狙いを理解しやすくなります。

実施方法のポイント:

- 実際の業務フローに沿ったタスクを設定する

- 目標を設定し、達成度を確認する

- マニュアルに沿った業務が本当に効果的か、定期的に見直す

4. ワークショップや勉強会の実施

特定の業務について、ワークショップ形式で学ぶ機会を提供することも有効です。例えば、Backlogの使い方や、新しいツール導入時の操作方法を全員で学ぶことで、属人化を防げます。

実施方法のポイント:

- 内部の有識者が講師役を務め、業務に必要なスキルを共有する

- 外部の専門家を招いて、最新の業務効率化ツールや方法を学ぶ

- ワークショップの内容を資料化して、あとからでも学べるようにする

5. タスク管理ツールを活用した業務の共有

BacklogやTrello、Notionなどのタスク管理ツールを使い、業務の進捗を可視化することで、誰でも業務を引き継ぎやすくします。例えば、Backlogでタスクの進捗を記録し、担当者が変わっても過去の対応内容が見られるようにします。

特に、ツール内で「タスクに必要な知識」や「実施手順」を明示しておくことで、新しいメンバーでも安心して業務を引き継げます。

育成の余裕を業務に組み込むことで、属人化を根本から防ぐ

業務の属人化を解消するためには、メンバーの育成が欠かせません。しかし、育成のための時間や機会を業務の合間に確保するのは難しいという声も多いでしょう。ここで重要なのは、育成の時間的余裕自体を業務に組み込むことです。

なぜ育成の余裕が必要なのか?

育成の余裕がないと、チーム内で特定の人に業務が集中してしまいます。その結果、他のメンバーが学ぶ機会を失い、属人化が進行してしまいます。特に、常に忙しい状態では、新しいスキルを身につける時間や、他の業務にチャレンジする余裕がありません。

また、短期的に見れば、メンバーをフル稼働させることで目先の業績は上がるかもしれません。しかし、長期的に見れば、離職率の増加や、人材の定着率低下という大きなリスクを抱えることになります。新しいメンバーが入っても、教育する余裕がないために、結局また特定の人が頑張るという「属人化のループ」に陥りがちです。

業務に育成の余裕を組み込む方法

- クロストレーニングを業務計画に組み込む

- 毎週1時間は必ず他のメンバーの業務を体験する時間を設定する。

- Backlogなどのタスク管理ツールに「育成タスク」をあらかじめ入れておくことで、業務の一部として実施しやすくする。

- 業務のバッファーを設定する

- プロジェクト計画時に、10〜20%の余裕時間を確保することで、急な業務負荷や育成時間の確保を容易にします。

- 例えば、締め切りをあえて少し早めに設定しておき、その時間を育成や学びに充てることで、メンバーの成長を促します。

- 評価制度に育成活動を組み込む

- 「他のメンバーに業務を教えたか」「新しいスキルを学んだか」といった項目を評価に含めることで、育成活動を推進します。

- これにより、業務の見える化だけでなく、チーム全体の成長を数値化して評価できます。

短期的な成果よりも、長期的な組織の強さを目指す

育成の余裕を業務に組み込むことで、メンバーは学びの機会を得られ、業務の属人化を防げます。長期的には、離職率の低下や、スムーズな人材の入れ替えを実現できます。また、生成AIやツールの進化により、単純作業を自動化して時間を捻出することで、より育成に時間を割ける環境を整えられます。

属人化を許容する場合やフェーズとは?

属人化は一般的には避けるべきリスクとされていますが、すべての場面で属人化を防ぐことが最適解とは限りません。場合によっては、あえて業務の属人化を許容することで、組織の柔軟性や効率性を高めることもできます。ここでは、属人化を許容しても良いケースやフェーズについて解説します。

1. 新規プロジェクトやスタートアップの初期フェーズ

新規事業やスタートアップの立ち上げ時には、スピード感を重視するため、特定の人に業務を集中させることが効果的な場合があります。このフェーズでは、業務の見える化やマニュアル化よりも、成果を出すスピードが優先されることが多いため、属人化をあえて活用するのも一つの戦略です。

例えば、ベンチャー企業の創業期では、CEOが営業、マーケティング、財務すべてを担当することもあります。この場合、業務の幅広さよりも、実行力と迅速な意思決定が重要だからです。

ただし、属人化を許容する場合でも、最低限の情報共有や業務の記録は行っておくことが重要です。例えば、議事録やタスクメモをBacklogに残しておくだけでも、他のメンバーが後からキャッチアップしやすくなります。

2. 特殊な専門性が求められる業務

税務対応や法務業務、ITインフラの設定など、特定の専門知識が必要な業務では、属人化をある程度許容することも現実的です。専門家に任せたほうが効率的な場合、無理にマニュアル化して誰でもできるようにするよりも、必要なときに専門家に対応してもらう方が良い場合があります。

ただし、この場合も「業務の進捗や対応履歴」をチームで共有することは必要です。例えば、IT担当者がサーバー設定を行った際に、設定内容や変更履歴をBacklogのWikiに記載しておけば、万が一のトラブル時にも他のメンバーが対応しやすくなります。

3. クリエイティブ業務や高い裁量が必要な仕事

アイデアを求められる企画や、クリエイティブなデザイン業務、または個別に対応する必要がある交渉業務などは、どうしても特定の人のスキルや個性に依存しがちです。このような場合、業務の属人化を完全になくすのは難しいでしょう。

しかし、生成AIの進化により、クリエイティブ業務でも属人化を見直す機会が増えています。例えば、文章作成やアイデア出し、初期デザインのプロトタイプ作成など、生成AIに任せられる部分を活用することで、特定の人の負担を減らし、属人化を軽減できます。

4. 重要な判断や戦略立案を行う場合

経営判断やプロジェクトの方向性を決定する場面では、特定のリーダーや専門家の経験と判断力に頼ることもあります。この場合、判断に至ったプロセスや理由をチームで共有することで、属人化によるリスクを最小限に抑えられます。

会議の議事録をBacklogのWikiに残し、判断に至った背景や考え方を文書化しておけば、後から振り返ることが可能です。これにより、新しく参加したメンバーでも経緯を理解しやすくなります。

属人化を許容する場合の注意点

属人化を許容する場合でも、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 最低限の業務記録を残し、後からでも情報を共有できるようにする

- 業務が特定の人に依存しすぎないように、定期的に見直しを行う

- 生成AIやツールの活用を検討し、属人化を軽減する方法を模索する

特に、生成AIの進化により、これまで「人がやるべき」と考えられていた業務でも、再評価が必要です。例えば、定型的な文章作成や、デザインの初案、レポートの自動生成など、以前は専門家の仕事だった業務が、今ではAIツールで簡単にこなせるようになっています。

まとめ:属人化を解消して、強いチームを作ろう

業務の属人化を解消することは、組織の安定性と成長力を高めるために非常に重要です。特定の人に依存しない体制を整えることで、担当者の異動や退職、新しいメンバーの加入といった「人の変化」にも柔軟に対応できるようになります。

属人化を解消することで得られるメリット

- 業務の停滞を防ぎ、機会損失を減らす

- 特定の担当者が不在でも業務が止まらないため、ビジネスチャンスを逃すリスクを最小限に抑えられます。

- 例えば、営業担当が急に休んでも、他のメンバーが案件を引き継ぎ、顧客対応が途切れない状態を維持できます。

- 引き継ぎの負担を軽減する

- 業務の見える化やマニュアル化が進んでいれば、引き継ぎにかかる時間と労力を大幅に削減できます。

- これにより、担当者が入れ替わるたびに発生する「不毛な引き継ぎ業務」を最小限に抑え、メンバーはより重要な業務に集中できます。

- 人の入れ替わりに強い組織を作る

- 新しいメンバーが入っても、過去の業務内容や手順が共有されているため、スムーズにキャッチアップ可能です。

- Backlogやタスク管理ツールを使い、過去のタスクやプロジェクト履歴を参照できるようにすることで、組織としての学習能力も高まります。

- 生成AIやツールの活用で効率化を進める

- 2025年現在、生成AIの進化によって「人がやるべき業務」が大きく変化しています。業務の一部をAIやツールに任せることで、特定の人に業務が集中するリスクを減らせます。

- 例えば、文章作成、レポート自動生成、システム設定など、以前は専門家に頼っていた業務も、今ではAIが代行可能です。これにより、組織全体の業務効率が向上します。

実践すべきポイント

- 業務の見える化を進める:タスク管理ツールを活用し、業務内容や進捗をチーム全体で共有する。

- マニュアル化の基準を明確にする:マニュアル化すべき業務を見極め、目的と期待する成果を明示することで、意味のない作業を減らす。

- トレーニングを実施する:クロストレーニングやロールプレイングを通じて、メンバー全員が幅広い業務に対応できるようにする。

- 人がやるべき業務を定期的に見直す:生成AIや自動化ツールの進化に合わせて、「この業務は本当に人がやる必要があるのか?」を定期的に評価する。

最後に

属人化を解消することで、組織は「いつでも誰でも業務を進められる」強さを手に入れます。特に、Backlogなどのツールを活用することで、業務の見える化と情報共有を推進し、チーム全体のパフォーマンスを安定させることが可能です。

「誰でも業務を回せる組織」を目指し、今からでもできる対策を実践していきましょう!

Backlogをもっと楽に、もっと賢く使いこなすために

Backlogは、導入コスト・運用コストを最小限に抑えながら、チームのプロジェクト管理を圧倒的に支援してくれるツールです。

さらに、使いやすさ・運用のしやすさを高めるヒントとして、以下のようなノウハウも紹介しています。

👉 BacklogからメンションでSlackのチャンネルに通知する方法

👉 Backlogで複数プロジェクトの課題を横断的に把握する方法:API不要でカンタン管理

👉 Backlogの課題の状態を「処理済み」から「完了」へGASで自動更新する

👉 親子タスクを含むタスクカウントの定義と算出

👉 ガントチャートのURLパラメータを使ったカスタマイズ方法

👉 ガントチャートの基本と効果的な使い方: 定性・定量評価を用いたプロジェクト管理

👉 タスク登録をカンタンにしてユーザーの負荷を減らす方法

👉 営業日を自動算出!Google Calendar APIとGASで実現する方法

👉 【進捗率と期間のみ】入力シンプルなのに堅実にタスク管理する実践的な方法これらはすべて、

プロジェクト管理者だけでなく、メンバーにも、ベネフィットをもたらす運用改善のアイディアです。「Backlogをもっと効果的に使いたい」

「チーム全体の作業負担を減らしたい」そんな方は、ぜひあわせてご覧ください。そして今、Backlogの持つ強力な機能を体験できるチャンスもあります。

【無料トライアルあり】進捗を資料にコピペするだけの作業に疲れたら、Backlogで“自動で見える化”しませんか?