目次

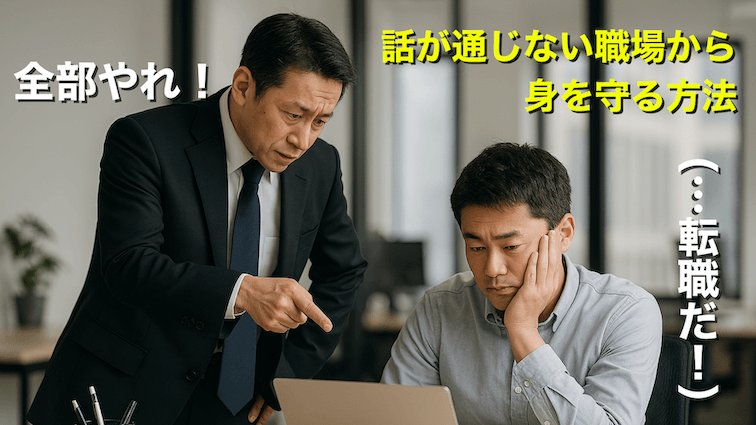

「それ、今やる必要ある?」が通じない現場のしんどさ

「いや、それ今じゃなくてよくない?」

そう思ったこと、あると思います。

だけど言えない。言っても通じない。なんなら、「余計なこと言わずに、早くやってくれ」と一蹴される。そんな職場で、“やらないことを決めろ”なんて言われても、「いや、できたらやってるわ!」って話ですよね。

自分の中ではちゃんと優先順位を考えてる。判断軸もある。時間の使い方だって工夫してる。でも、それを受け入れない環境がある。上司のひと言で、すべてがひっくり返る。しかも、その上司がまともに計画もしてない。計画能力がない。ロジカルに決めた経験がない。「とりあえず全部やって」と言うだけの、ザ・思考放棄スタイル。

この記事は、そんな「思考が通じない職場」で、どうやって自分の判断を守り、どうやって“壊れない”ように働くか、現実的なやり方を提案するための記事です。

「理屈じゃねえんだよ!」と叫びたくなるあなたのために書きました。

タスクも優先順位も見える化! ▶ Backlog 無料体験

判断を潰す構造は、こうして生まれる

最初はみんな、ちゃんと考えてるんです。「これやる意味あるかな?」「本当にこれ、今やることかな?」でも、そういう“考える姿勢”がいつの間にか職場の空気に潰されていく。

「全部やって」は思考放棄の合言葉

「これ、全部やっといて」

この一言、ほんとに破壊力抜群。なぜかって、それを言った側が優先順位を考えていない証拠だから。言われた側は、時間もリソースも有限なのに、判断材料ゼロで全部背負わされる。

優先順位をつけないリーダーが職場を壊す

ありがちなのが、以下のうようなパターンです。

- 目的が曖昧なタスクを突然ふってくる

- 「できそうだからお願い」と丸投げする

- 締切も不明確、でも「早くして」は言う

- 後から「これもあった」と追加タスクが来る

これ、リーダーが判断してない証拠。そしてそのツケを払うのは、現場のメンバー。

属人化 → しわ寄せ → 無限ToDoループ

結果、どうなるか?

- 判断できる人にだけ仕事が集まる

- できない人は責任から逃れてスルー

- 真面目な人ほど疲弊し、燃え尽きる

- 誰もタスクの“要否”をチェックしなくなる

判断がない=すべてをやるという空気が蔓延すると、もうそれは仕事じゃなくて作業地獄です。どこかで誰かが立ち止まって判断しない限り、このループは永遠に続きます。

「やらない判断」を守るためにできる3つの行動

上司が無計画で、チームが混沌としてても、「やらない」って判断を守る術はあります。大事なのは、ただ反抗するんじゃなくて、“考えて判断している”ことを伝える手段を持つこと。

そのための3つの行動を紹介します。

感情じゃなく「事実+影響」で説明する

「このタスク、やらなくていいと思います」

この言い方では、たぶん通じません。(最悪、“反抗してる”と受け取られる)

でもこう言うとどうでしょう?

「このタスクを今やると、A案件の納期に影響が出ます」

「Bを優先すれば、月末までにXX%成果が見込めます」

数字・期限・成果。感情ではなく“事実と影響”で語ると、急に説得力が増します。「このタスクをやるかどうか?」の判断が迷う人は、まず“やらないことを先に決める”という発想が抜けていることも。

「今やるべきか?」を聞かれて、すぐに答えられない時点でもう負けてる: やらないことから決める時間の守り方

優先順位を「見える化」して巻き込む

自分だけで優先順位を考えても、職場では無力です。みんなに見える形で“選択の根拠”を提示しましょう。

- タスクを「今/後で/やらない」に仕分ける

- それぞれの理由も添えて、Slackや会議で共有する

- 上司に「この順で対応する予定ですが、他に優先した方がいいものありますか?」と聞く

これ、判断を主張してるんじゃなくて、“一緒に考える”スタンスになるんです。結果的に、上司にも“選ぶ責任”を自然に返せます。

「選択肢で返す」で判断のボールを戻す

タスクを丸投げされたときに効果的なのがたとえば以下です。

「今の工数的に、A・B・Cは同時にできません。どれを優先しますか?」

この言い方、めっちゃ効きます。

「できません」だけだと拒否になるけど、「どれを選びますか?」は判断を促す質問。そしてそれは、上司自身が

“やらせる責任”を再認識するきっかけにもなります。

これら3つの行動は、すべて「やらないための対話」です。

反発ではなく、“判断の質を上げる提案”として伝えることで、結果的に自分の判断を守ることができるんです。

自分を守ることで、チーム全体も救える理由

「やらない判断を守る」って、なんか自己中心的に見えるかもしれません。でも実は、それってチームにとってもめちゃくちゃ価値ある行動なんです。

判断ができる人が“見せるだけ”で空気は変わる

たとえば、あなたが優先順位をつけてタスクを整理しているとします。SlackやBacklogで「これは今週やらないリスト」に入れておく。

タスクの見える化や優先順位の整理には、ツールを使うのも効果的です。

▶ Backlogで解決する共通の業務課題:導入事例に見る効果的な活用法

それを見た他のメンバーは、こう思います。

「あ、これって今やらなくてよかったんだ」

「この整理の仕方、わかりやすいな」

つまり、見せることで“判断の基準”が伝播するんです。言葉で教えなくても、やり方を見せるだけで影響力が生まれる。

どんな人間も、目に見える形で提示しないと、「リアクション」が取れません。言葉だけではだめです。完璧な成果物でなくてもいいんです。言葉だけと、30%程度の成果物なら、後者のほうが圧倒的に話が進みます。

判断の見える化は「チームのしわ寄せ」を防ぐ

判断しないチームほど、誰かにしわ寄せがいってます。

- とりあえず全部やる人にタスクが集まる

- 優先順位をつけない人が“楽”をする

- 頑張る人が燃え尽きて、チームの生産性が下がる

でも「この順で進めます」「これは後回し」と明確な判断が共有されるだけで、しわ寄せは分散されやすくなる。

上司も「考えざるを得なくなる」

「判断軸のある人」が1人いると、上司もそれに合わせて動かざるを得なくなります。

これは、ちょっとした“思考の圧”なんです。押しつけではなく、強制的に考えさせる出来事を起こして、自然に周囲の思考レベルを引き上げる。

自分を守る=組織の健全化の第一歩

だから、「やらないことを決める」って、単なるセルフケアじゃない。

自分の判断を守ることが、チームや組織に“判断力”というワクチンを打つことにもなる。優先順位を見える形で共有することは、チーム内での「見える化」にもつながります。

それでも無理なら──壊れないための3ステップ

「判断を守れ」とか「見える化しよう」とか言われても、もうそれすらできないほど追い詰められてる人も、いると思います。

- 提案しても全部スルーされる

- 判断を示すと「生意気だ」と言われる

- 自分だけ頑張ってるのがバカらしくなる

そうなったときに大事なのは、「壊れないこと」です。これは最優先で守ってください。

小さな“思考の島”を作る

チーム全体が地獄でも、せめて自分と、あと一人だけでもいい。

- タスクを整理して声に出す

- 優先度を共有する

- 無理そうな作業に「一旦保留」と言ってみる

それだけでも、思考がつながる“小さな島”が生まれます。

全員を巻き込もうとしないこと。まず自分の半径1〜3メートルの判断を守ること。

思考を止めないことが、自分を守る盾になる

どんなに環境がひどくても、思考だけは誰にも奪えません。

- この仕事、なんで必要?

- 誰のため? いつ必要?

- やらないと何が起こる?

こうやって問いを持ち続けるだけで、あなたは「ただ作業してる人」じゃなくなる。

考えられる余裕があるうちに盾を作っておくのがよいです。余裕なければ考えられず手遅れになるので要注意。

思考する人は、見ている人にちゃんと伝わります。そして必ず、“次のチャンス”につながります。

最悪の選択は、“何も考えずに耐えること”

逃げること=負けじゃないです。判断を壊される場所から離れるのは、立派な戦略です。

壊れる前に逃げる。判断を守る場所に移る。それは、ちゃんと自分のキャリアを“選んでる”行動です。

「壊れない」は、超重要スキル。そのために、判断を持つこと。考えること。そして、自分を信じること。それだけで十分すぎるほど偉いんです。

判断力は、壊れないための盾になる

判断力って聞くと、「正解を導き出す能力」とか「成果を出すためのスキル」って思われがちです。でも、そうじゃない。判断力は、まず自分を壊さないための盾。無理をしない、巻き込まれない、消耗しすぎないための力です。

「やらない」と言えることは、わがままじゃない。それは、自分の頭で考えて、時間とエネルギーを守ること。そして、その判断が周囲にとっても良い影響を与えることは、この数分の読書で、もう十分伝わってるはず。職場環境が悪くても、判断力を持つことは、あなたの思考を守る防波堤になる。そして、たとえ今は理解されなくても──思考を止めない人は、必ず評価される日が来る。

だから、もし今日も「全部やれ」と言われたら、その前に、まず自分の“やらないこと”を守ろう。あなたの働き方は、もっと選べるし、もっと、ちゃんと報われていい。